アクセスカウント  2009年3月12日設置

2009年3月12日設置

|

new |

|

new更新日→2017年12月2日 該当(更新)のブログ番号 1.高橋是清

安政元年(1854)- 昭和11年(1936)2月26日 「財政の天才」と呼ばれる。大蔵大臣として積極財政_リフレーション政策(国民経済を破綻させないレベルのマイルドなインフレを発生させ、デフレスパイラルによる物価・労賃の下落や雇用の減少を堰き止めること)により、昭和恐慌(1927年の金融恐慌に始まり,1929年の世界恐慌により深刻化し,1930〜31年にピークに達した昭和初期の一連の恐慌)からいち早く日本経済を脱出・回復させた。積極財政の結果、インフレ兆候が現れ始めたため、陸軍予算削減などの緊縮財政策を進めようとしたが、軍部の反感を買い、昭和11年(1936年)2月26日未明、二・二六事件で標的の一人とされて陸軍の青年将校に襲撃、暗殺された。 東京・小金井市の小金井公園にある江戸東京たてもの園のセンターゾーンには高橋是清邸の主屋と玄関が移築復元されているとのこと。

2.この流れ、安倍内閣の最大の政治成果らしい 今は、高橋是清大蔵大臣の取った歴史的金融政策を念頭に、デフレ脱却(デフレトンネルから脱出)を目指した長期にわたる大規模金融緩和政策により、巨額の財政支出と国債の大量発行と低金利緩和マネーにより→通貨の流通量が潤沢→物価上昇→円安→輸出増加→輸出産業絶好調→株価続伸→日本市場の縮小→日本国内の増産設備投資を控える→利益余剰金は内部留保(手持ち資金)→人口減少と少子高齢化→労働人口が減少→人手不足→有効求人倍率の上昇→新卒者の就職追い風→あらゆる分野で効率化、省力化、先進化の推進→ロボット、AI(人工知能)、IoT(Internet

of Things モノのインターネット 私にはどんなのものかまったくイメージがつきません)の開発と利活用

3.アベノミックス効果 ・巨額の財政支出、国債の大量発行、低金利緩和マネー、日銀による大量の国債買いのおかげで、世の中に回るお金の量は増えて経済を底上げし、株高が株を大量に持っている一握りの富裕層をますます豊かにしている。「勝者総取り」とも言われているようだ。企業の儲けが増えていても、賃金や年金に反映していない。行きすぎた財政拡大によって物価がじわじわ上昇しているので、一般庶民の生活は苦しくなってきているように感じられる。

4.堅実が第一 ・厳しい企業競争の中、あるいは絶好調な外需で得た儲け(利益余剰金)は、賃上げより手持ち資金(内部留保)へ重点にまわす。

・次世代へのつけ回しになる国の借金著増 (参考)国と地方の長期債務残高1062兆5745億円(2016年9月末) (参考)国債発行残高883兆円(2018年度末) ちなみに1989年度末は161兆円 (参考)日銀が保有する国債残高が初めて400兆円を突破(2016年10月11日)

5.“外需” 頼り 人口減少と少子高齢化により日本市場が縮小しているので、内需拡大は期待薄、それ故、日本国内に増産の設備投資をしたってしょうがない(2017年12月17日朝日新聞、日立製作所・中西会長の話)ことになる。

6.年金生活 ・年金が減り ・年金の支給開始年齢は上がり ・医療費自己負担が増え ・老人年令は60歳→65歳→70歳→75歳→将来は80歳?と高くなるばかり。 ・さらに社会保障の将来不安もあるように思われます。 ・所得税、住民税、復興特別所得税の支払い ・国民健康保険料、介護保険料の支払い ・固定資産税、自動車税、火災保険、(地震保険)、生命保険の支払い ・消費税が来年(2019年)10月から8%→10%に上がる。

7.要約 (1)

金融緩和 (2)

国債発行増大 (3)

円安 (4)

企業は儲かっているが (5)

少子高齢化社会 (6)

東奔西走外交 8.今は第二次のバブル? 今の日本、おカネ余りか、消費・景気がよいように感じられ、かつてのバブル景気のような雰囲気と近い状況にあるように思われて私には仕方がありません。その事例↓ ・早朝アルバイト中の生鮮食料品店スーパーは年末の売り上げが過去の最高実績を上回った。 ・正月4日、最寄りのイオンタウン店内の福引くじに長蛇の列! くじの順番が来るまで1時間20分ほど並んだ。 ・都内デパートの福袋が例年以上によく売れた(テレビニュース)。 ・正月3日、銀座ギンザシックスと日本橋高島屋に出かけたが、どこの店も大変な人出で賑わっていた。 ・アメリカと中国の経済の好調さから株価は輸出企業の大幅な値上がりが続き、平成4年(1992年)以来の高値水準をつけた(1月5日付け新聞記事)。 ・これらの外、築地から豊洲への移転、東京オリンピック関連工事、中央新幹線、圏央道全線4車線化など、次々と大プロジェクト建設工事が着手される。

new更新日→2019年12月2日 該当(更新)のブログ番号 11月26日付け朝刊、見出し「マイナンバーカード還元 来年9月から」記事が目に留まる。読むとなんとまあ! マイナンバーカードを持っている人に買い物で使える「マイポイント_ポイント還元25%」を配るらしい。2万円の買い物に対して千円分を付与する方針。大金(税金)を使って実施した「マイナンバーカード」をもっと広く普及させたい狙いがあることはわかるが、でもここまでしなくてもいいでしょう。私はマイナンバーカードをとくに必要とすることがないので保有していません。マイナンバーカード還元策は税金の無駄使いをさらに増やすばかりと申せましょう。昨今、消費税5%還元・2%還元、幼児教育・保育無償化_とりわけ私立に通わせている子まで含ませていること、や「桜を見る会」の国費支出など、税金の無茶苦茶な使い方が目に余るばかり。国の予算にこんなに余裕があるならば、消費税10%はいったい何のためだった。いっそうのこと「国費大判振る舞い党」と党名を変更したら。情けない、将来世代のことを案じる。 new 更新日→2019年9月17日 該当(更新)のブログ番号 9月16日(月)朝日新聞朝刊3面、見出し「長引く金融緩和、くらしに影響は」の記事が目に留まる。その中で、 1.金融緩和策をさらに強める動きがあること。 2.金融緩和により銀行の経営は苦しくなっているので、銀行預金口座に“口座維持手数料”なるものを導入しようする考えがあること。 が書かれてあった。銀行に預金していても利子はほとんど付かない。株を買えばいいかもしれないが、定年退職者(一般庶民も含め)が株に手を出す知見も知識も機会も勇気もない。そして評論家がマイナス金利(金融緩和策による『勝ち組』は政府と事業会社(大企業)、『負け組』は家計と金融機関(銀行)」と論評したとあったが、今の政治・金融政策、まさにその通りだと思わずガッテンしてしまいました。 new 更新日→2019年6月12

日 該当(更新)のブログ番号 「老後の生活費が約2,000万円不足します、年金だけで生活はできません」と、政府_金融庁報告書が警鐘した。ビックリすると同時に、これからの年金暮らしの生活に不安が募るばかりだ。これでは定年退職者はいったいいつまで働けばいいのでしょうか。政府は報告書を正式には受理拒否するらしい。が、報告書の内容はいつ偽りのないまっとうなものでしょう。これから毎日の生活を覚悟して暮らしていくより仕方がありません。 new更新日→2019年5月19

日 該当(更新)のブログ番号 巨額赤字から逃げられない次世代の若い人たち 2019年5月17日 朝日新聞「野村が読む 投資/透視 国の借金は放置できるか 巨額赤字から逃げられない将来世代」を読む。MMT、現代貨幣理論とも称される学説「インフレを招かない限り財政赤字は心配ない」という考え、私にはどうしても納得、賛成できない。これはまさしく現在ずっと続けられている金融緩和政策(市場に通貨と国債の大量発行をし続けている)を容認し、支持する考えであること間違いない。一体全体、現在の、さらにまたまだまだ今後も増え続けていく国の財政赤字をどうすればよいでしょうか。われわれの世代、とりわけ高齢者(私もそうです)は金融緩和政策の恩恵、利益を享受し続けられていかれれば、この上ない有難いことです。しかし一方、将来世代は今後も膨張し続ける巨額赤字から逃げられないし、膨大な財政赤字に苦しみ、より一層非常な負担を強いられることは間違いない。MMT(現代貨幣理論)が評価の高い新学説であっても、現代世代と将来世代間で「前者は利益のみ得る」「後者は負担だけを負う」、こんなアンバランス社会は絶対許されない。巨額赤字から逃げられない次世代の若い人たちが、自分の将来_夢に向かって大いに頑張ってゆくことができないだろう。日本の将来が心配。新聞記事を読んでそう感じた。 new 更新日→2019年5月7

日 該当(更新)のブログ番号 新しい元号“令和” の時代となって 2019年(平成31年)4月17日(水)朝刊、進まぬ財政再建「むなしい」の見出し記事が目に入る。国の財政借金著増と将来不安を切実に訴える記事を久しぶりにみる。それも大変お偉い方(経済同友会・小林代表幹事)の主張ということで少々びっくりしました。 一方でまたいつかの新聞で、国の借金_日銀が保有する膨大な累積国債残高は、特例法案を制定して「無にしてしまえばよい」と言っている大学の先生がいることを読み大変驚いた。そんな無茶な暴論、財政施策で日本が国として成り立って行かれるのだろうかと暗澹たる思いをしてしまう。もしそんなことができれば、まずもって個人や家族が抱えているローン一切を無にしてほしい。 |

|

2022年2月26日 |

朝日新聞 |

|

|

2021年5月1日 |

朝日新聞 |

|

|

2021年2月6日 |

読売新聞 |

|

|

2020年7月20日 |

朝日新聞 |

|

|

2020年1月16日 |

読売新聞 |

|

|

2019年11月26日 |

読売新聞 |

|

|

2019年11月26日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年11月16日 |

読売新聞 |

|

|

2019年11月13日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年11月13日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年9月16日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年9月12日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年9月3日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年8月20日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年7月5日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年6月9日 2019年6月12日 |

読売新聞 朝日新聞 |

|

|

2019年6月6日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年5月17日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年5月1日 |

朝日新聞 |

|

|

2019年4月17日 |

朝日新聞 |

|

農業を守る大切さ ・「モノ」の生産高(量)の大きさをもって、行政需要、目的の軽重を、存在意義を云々することは、いっけん正しいように思われますが、農産物は工業製品などとは生産基盤がまったく違う。農業は自然が相手。土、水、森林、太陽の光の自然の恵みと、多様な生物たちの自然の絶妙な営みのなかで作物は生育して実ります。人為的に管理、制御された環境の下で、高能率に集中生産される工業製品のように生産性をあげることも、加工することも、鮮度よく貯蔵することもたいへん困難。どこの国、いつの時代を見まわしても、一次産業、農林水産業の地位は経済成長すれば、科学技術が発達すれば低下しています。だからといって、農業をことさら軽視し、軽視する風潮をもとにして、自国農業をおろそかにしたり、農業復興に注ぐ力を弱めたりするのはよいことではありません。 ・アフリカ、南米などの南世界を中心として飢饉、飢餓に苦しむ国や難民の多いこと、北朝鮮やフィリピンも厳しい食料事情を抱えていることを見聞しています。12億人の人口を抱える中国が将来も食料自給できるか、世界の関心と懸念が集まっていることも。ひょっとすると、今、世界中の国々ではコメ不足、食料不足が起きつつあるのではなかろうか、心配を感じます。世界の中で、コメをはじめから輸出作物、換金農産物として扱っている国はタイと米国だけ(原

剛「日本の農業」岩波新書)。コメの生産高第1位と第2位の中国とインドをはじめとして、大部分のコメ生産国は自給を主として、国内で消費しきれなかったコメを輸出にあてているにすぎない。このため輸出されるコメは総生産量のわずか3%前後、凡そ日本一カ国分の消費量にとどまっているという。コメは国際貿易作物ではありません。 ・5,484名の人が亡くなり、30万世帯の家屋が崩壊する大惨事となった阪神大震災関連のニュースを聞いていると、涙と感激を抱かずにはおられない。そして普通の生活を安心して過ごせる社会であることが何よりも大切であることを、そのためには生活の基本である衣食住はしっかり守っていかなければならないことを思い知らされます。どの生物であっても、エサ場を生息地の近くにもっている。これ、生物学、生態学の法則だそうです。人間もモノや物質は我慢できても、空腹には耐えることが出来ません。「自らの食べ物は身近なところでまかなう」「食料は自給自足」を大切にしなければなりません。 ・農地は手抜き作業、単一的な機械化、化学肥料・農薬の多投、連作障害、環境の荒廃で土地疲労、やせ田、農薬蓄積等の問題が進行していると聞きます。「冷夏、低温」「カラカラ天気、水不足」「台風、地震」といった異常気象や大震災が起きると、たちまち凶作が心配されて仕方がありません。今夏は大丈夫であろうか?‥‥ ・世界の人口は途上国を中心に1年で約8,000万人も増える「人口爆発」が続いています。人口増加がつづく一方、地球温暖化の影響などを受けて世界の耕地面積は減少し、世界全体で1年間に日本の耕地面積を上回る500万haの農地が砂漠化している(農林白書)。世界の食料事情は実際どうなっているのか、そして今以上に、将来はどうなるのか逼迫していると申せます。 ・「ラジオで聴いた話:文化勲章を受章された大学名誉教授 田畑、山々のみどり、自然は汚れた空気や炭酸ガスをきれいに浄化します。地中にたっぷり保水して地下水に、一部は雨雲になって大気循環します。自然災害から国土が守られています。田園風景は人の気持ちを和らげます。精神衛生にもたいへんよいです。これらはカネをいくらだしてもぜったいに買えるものでありません。一度、壊れた自然を、環境を元に戻すのは非常に難しいのです。 .地球温暖化と米作 地球の温暖化によって米作の栽培適地が北進するのではないかと懸念されています。今でも美味しいコメの代表格である“コシヒカリ”

“ササニシキ” “ひとめぼれ”などの米産地といえば、新潟県などの北陸地方と秋田県、宮城県などの東北地方。一般にコメの食味機能に関係する主成分であるデンプン(アミロースとアミロペクチンという二つからなる)は、暑いよりも気候の寒いほうが、また土中の水温も高いよりも低いほうがしっかり凝縮されてコメのなかに蓄えられると聞いたことがあります。 光合成の仕組みの様式の特徴からイネはC3作物に分類され、高温、日照に強いところで生育するトウモロコシやサトウキビなどのC4作物に属するものに比べて、至適温度が低く、温暖な気候に適しています。地球の温暖化をもたらす大気中の炭酸ガスCO2濃度の増加はイネや小麦のC3作物にとって有利に働くと予想されています。というのはC3植物の場合、強い光の下では二酸化炭素の濃度の方が律速になって光合成による炭素固定反応の速度が低く抑えられているため。現在の大気CO2濃度(約370ppm)ではC3 作物よりもC4作物のほうが大きい光合成を示しているが、大気CO2濃度が大きくなるとこれが逆転すると考えられているためです。ただし地球の温暖化があまり大きいとコメの収穫量は増えるけれども、気温が米作の至適温度を超えて離れる効果が現れるため、登熟期間の短縮や高温障害による花粉の発達障害や受精阻害を通じての作物生産性の減少、米粒に含まれるたんぱく質の増加などによって、硬く、粘りも少ない美味しいコメではなくなってしまう可能性があります。 があります。

・光合成を行う植物にはC3植物、CAM植物、C4植物の3つのタイプが存在するが、トウモロコシやサトウキビ等のC4植物は夏の高温や乾燥、強い光の下で、代表的な主要作物である小麦やイネ(C3植物)に比べて高い光合成(炭酸固定)能力を示すことが知られている。C3植物の場合、強い光の下では二酸化炭素の濃度の方が律速になって、光合成による炭素固定反応の速度が低く抑えられてしまう。一方、二酸化炭素濃縮機構(PEPカルボキシラーゼという特別の酵素を持っている)を備えたC4植物では、低い濃度の二酸化炭素の中で光合成ができるから、二酸化炭素濃度が律速になって光合成速度が低く抑えられてしまうことは起こらず、効率よく光合成を行う。C4植物は「強光」「高温」「乾燥」という3つの悪条件を備えた地帯で強く生育を示す。イネ、ムギ、ダイズなどといった主要作物のほとんどはC3植物ですが、作物として重要なトウモロコシ、サトウキビ、ソルガム、アワ、ヒエなどはC4植物に分類される。なお、イネなどのC4植物化によって光合成の能力が上がるが、それで本当に生産性が上がるかどうかはやってみなくてはわかりません。生産性を高めるために、C3植物にC4光合成を導入することを試みる研究などが多機関で実施されている模様です。

昔の農業 ・生物の多様性 遺伝資源の保存・利用 毎年2月に入ると、毎日の気象便りのなかで、花粉情報が発表されるようになります。花粉症に悩まされる人は、目のかゆみに加え、くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状が1ヶ月以上もつづくという。外出のさいには、マスクと抗アレルギーの薬が欠かせない。web発信者は、幸いにも花粉症にほとんど悩んだ経験はない。どうも花粉を感じない体質にできているらしい。 カイコの卒倒病の病原細菌であるBt 菌は養蚕農家の塵埃などから多く分離される。このBt 菌を微生物殺虫剤として利用する研究が、わが国で1960年代以降に盛んになったため、Bt 菌の農作物への散布が養蚕業に及ぼす影響を調べる研究の一環として、Bt

菌に強いカイコ系統の探索を目的にカイコ品種のBt 菌に対する抵抗性が調査されました。鮎沢・河原畑・佐藤文子(1962)は2種類のBt 菌に対するカイコ交雑種3品種の感受性調査で、カイコ品種の感受性が有意に異なることを明らかにした。宮本らもカイコ地理的品種114種のBt 菌が産生する殺虫性のタンパク質プロトキシン抵抗性を調査した。その結果、1.最大約25,000倍の差異があった、2.抵抗性の品種は日本種や中国種で多く認められた、3.一方、感受性の品種は欧州種や熱帯種に多かったことを報告しています。 同じカイコ(昆虫)の仲間であっても、毒素(殺虫タンパク質)に対しての効き目(抵抗性、感受性)がこんなにも大きな違いのあることがわかったのも、カイコの遺伝資源を大切に保存していたため。ジーンバンクでは農業に関わる生物遺伝資源を内外から収集探索して保存しています。イネ4万点、麦6万点、豆2万点、微生物2万点、動物1千点、カイコ500種近く。この膨大な生物遺伝資源はまさに“生物多様性の宝庫、宝の山”と申せます。これを最大限に利活用して、国内外の厳しい最先端の研究開発競争に打ち勝っていく賢明な選択肢の一つと思いますが・・・ 農業に関連したファイル_jpg pdf ss web

|

|

リアルタイム表示する人口時計

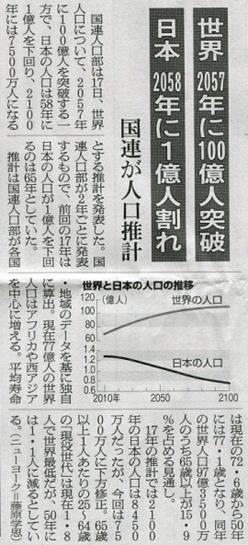

朝日新聞 2019年6月18日 2007年 2050年

66億人 90億人(推定) |

|

更新日→2018年3月24日 昨日、映画「北の桜守」を観る。昭和20年8月15日の日本のポツダム宣言受諾により太平洋戦争は終結したが、その後もソ連軍の南樺太への侵攻は止まらず、居住していた人たちは北海道に避難することになる。映画の主人公一家もソ連軍の南樺太への突然侵攻により樺太からの引揚船で避難する。が、引揚船がソ連軍の空爆を受け、主人公一家の長男がその犠牲になってしまう。残った親子二人(母と次男)は命からがら北海道・網走に辿り着く、そして厳しい寒さと貧困と食糧難に苦しみながら懸命に生き続ける。感動のあまり涙が止まらないシーンがあった。昭和19年7月生まれの私にとっては、終戦日(昭和20年8月15日)以降もソ連が侵攻を止めず北方領土を占領し、日本人が暮らしていた土地を蹂躙

じゅうりん (実効支配)し続けている歴史はそんなに遠い昔のことではない。あらためてそんな思いをもった。 昭和20年(1945)2月4〜11日 ヤルタ会議 クリミア半島のヤルタで行われたアメリカの F.ルーズベルト大統領,イギリスの W.チャーチル首相,ソ連の I.スターリン首相の会議。クリミア会議とも呼ばれる。これが連合国3巨頭の最後の会談となった (ルーズベルトは 1945年4月に死去) 。同会談では戦後のドイツ処理問題や東欧問題などの第2次世界大戦の戦後処理,国際連合の創設やソ連の対日参戦などについて話し合われ,10をこえる各種の協定 (秘密協定を含む) が結ばれた。この会談はそれまでに開かれたカイロ会談などの延長線上に位置する会談であり,戦後の国際秩序の枠組みと基礎を確立した重要な会談であった。このため第2次世界大戦後の国際秩序をヤルタ体制と呼ぶようになった。

英国のチャーチル首相、米国のルーズベルト大統領、ソ連のスターリン首相 昭和20年(1945)8月9日 ソ連対日参戦・侵攻 第二次世界大戦末期の昭和20年8月9日未明、ソ連は日本に対して、日ソ中立条約を破棄して宣戦布告し、満ソ国境に展開する150万人のソ連極東軍に命じて、満州帝国・日本領朝鮮半島北部に軍事侵攻した。日本軍で満洲を守っていた関東軍はほとんど抵抗できず敗北、日本側は10万人の死傷者、20万が捕虜となり、シベリアに抑留された。日本は8月14日に中立国を通して降伏を声明したが、8月15日以降も戦闘行為を継続し、ソ連軍は8月16日には日本領南樺太、8月18日に千島列島にも侵攻して占領した。樺太では直後に、千島の占守島では8月22日に、日本から停戦命令が下り、降伏した。日本固有の領土であった歯舞・色丹・国後・択促の4島を占領した。9月3日までに満州・樺太・千島列島・北方4島全域を制圧した。 これらの行動はアメリカ・イギリス・ソ連のヤルタ会談に基づくものであった。当時非公開であったヤルタ秘密協定では、ソ連に対して対日参戦の見返りとして日本からの南樺太の返還とクリル諸島の引き渡し、満州においては旅順租借権の回復および大連港や中東鉄道・南満州鉄道に対する優先的権利の認定が記されていた。

ソ連軍進撃 昭和20年8月9日〜昭和20年9月5日 北方領土の一方的な占領 1.日本はロシアより早く、北方四島(択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島)の存在を知り、多くの日本人がこの地域に渡航するとともに、徐々にこれらの島々の統治を確立しました。それ以前も、ロシアの勢力がウルップ島より南にまで及んだことは一度もありませんでした。1855年、日本とロシアとの間で全く平和的、友好的な形で調印された日魯通好条約(下田条約)は、当時自然に成立していた択捉島とウルップ島の間の国境をそのまま確認するものでした。それ以降も、北方四島が外国の領土となったことはありません。 2.しかし、第二次大戦末期の1945年8月9日、ソ連は、当時まだ有効であった日ソ中立条約に違反して対日参戦し、日本がポツダム宣言を受諾した後の同年8月28日から9月5日までの間に北方四島のすべてを占領しました。当時四島にはソ連人は一人もおらず、日本人は四島全体で約1万7千人が住んでいましたが、ソ連は1946年に四島を一方的に自国領に「編入」し、1948年までにすべての日本人を強制退去させました。それ以降、今日に至るまでソ連、ロシアによる不法占拠が続いています。 (写真は別写真が開きます) 更新日→2018年11月25日 該当(更新)のブログ番号 No.91心の安らぎを感じるスライドショーと歌と動画 歯舞・色丹の2島が日本に返還される交渉が近く始まるらしいとの報道。先の太平洋戦争で残されている大懸案_北方領土問題の解決は安倍首相の大仕事と申せましょう。首相就任以来、特段特筆すべき政治成果が見当たらない安倍内閣にととって、まさに一世一代の大政治仕事。プーチン大統領との話し合いで、2島は本当に日本に無条件に戻ってくるだろうか、そしてあとの国後島と択捉島の2島はロシアの島(領土)と永遠になってしまうのではないか、大変危惧する。私は安倍首相の東奔西走外交の成り行きと政治成果に大きな期待をもちながら注視しています。 更新日→2019年1月25日 案の定と言うべきか、安倍首相とプーチン大統領の日露首脳会談は北方領土問題でまったく進展しなかったようだ。“日露経済協力を進展させて北方領土問題の解決を図る”、とりわけ今回の25回目の会談では、昭和31年の日ソ共同宣言の履行を前提にして交渉をはじめるとのことだったが、北方領土四島の一括返還の要求から“歯舞諸島と色丹島の2島のみの返還につなげる”と、要求事項を下げてまで(安倍首相の考えか)のぞむが、進展はまったくなかった。残念なかぎり。そもそも“日露経済協力を進めて北方領土四島の返還につなげる”という日本政府の戦略は楽観的すぎると思います。北方領土が日本からの莫大な経済援助を得て発展すればするほど、ロシアにとっては願ったり叶ったり、うれしいかぎり。北方領土四島がロシアにとって経済的文化的に有益な島々になればなるほど、日本に帰したくなくなること誰だってわかる話。 今は、もともと日本固有の土地であった北方領土四島がどうしてロシア(当時のソ連)の支配下になってしまった歴史事実を忠実にしっかりと知る、そして両国が確認し合う(認め合う)ことに努めることが先決。そうであれば、“四島の一括返還を実現し、日露平和条約を締結”の外交交渉しかないでしょう。

|